学者解读中美经贸关系的破冰与重塑 关键领域的局部合作

摘要:

2025年5月11日晚,中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦结束。这是特朗普就任美国总统后,中美双方首次举行的面对面高级别经贸磋商。中方代表、国务院副总理何立峰表示,此次会谈坦诚深入且具有...

摘要:

2025年5月11日晚,中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦结束。这是特朗普就任美国总统后,中美双方首次举行的面对面高级别经贸磋商。中方代表、国务院副总理何立峰表示,此次会谈坦诚深入且具有... 2025年5月11日晚,中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦结束。这是特朗普就任美国总统后,中美双方首次举行的面对面高级别经贸磋商。中方代表、国务院副总理何立峰表示,此次会谈坦诚深入且具有建设性,双方达成重要共识并取得实质性进展。尽管协议细节尚未完全公开,但这次直接对话成为两大经济体试图打破长期经贸僵局的关键信号。

当前中美经贸关系走向缓和,背后有着深刻的全球与国内经济背景。国际货币基金组织将2025年全球经济增长预期下调至2.3%,地缘冲突引发的能源与粮食危机持续冲击全球供应链,人工智能技术革命对传统产业的影响加剧了全球经济的不确定性。

美国经济面临挑战,第一季度GDP环比按年率计算萎缩0.3%。尽管通胀有所回落,但债务规模已突破37万亿美元,财政部偿债压力增加。中国方面,前4个月货物贸易进出口总值同比增长2.4%,4月单月出口增速回升至9.3%,展现出一定韧性。然而,房地产市场调整与地方债务风险仍需政策支持以稳增长、防风险。在全球经济风雨飘摇、双方内部压力显现的背景下,“脱钩断链”带来的高昂成本促使中美重新审视经贸关系,寻求合作契机。

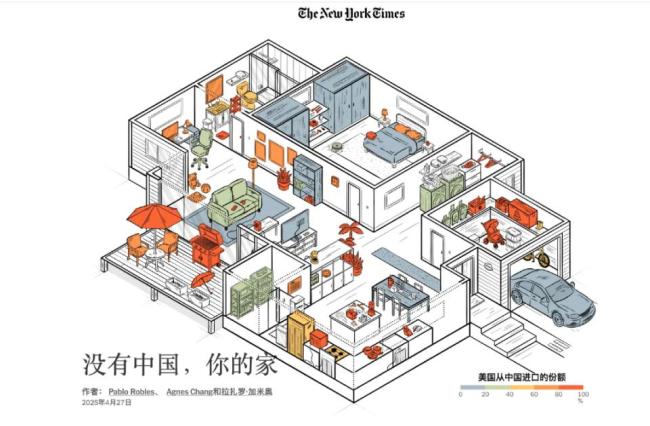

特朗普重返白宫后,虽延续对华强硬表态,但美国国内商业团体反对声愈发强烈。美国半导体协会报告显示,对华芯片出口限制已使行业损失超1200亿美元。农业州因大豆、玉米等农产品库存积压多次向白宫施压。中国则面临新能源产业产能过剩问题,欧盟对中国电动汽车加征临时反补贴关税,进一步压缩了中国产品的海外市场空间。此外,人工智能伦理、跨境数据流动规则的缺失成为两国之间的新矛盾点,亟待通过对话协商解决。这些现实矛盾推动双方重回谈判桌。

从有限信息推测,此次磋商可能聚焦关税、技术、金融三大关键领域。在关税方面,特朗普政府或考虑部分放宽对中国医疗设备、消费电子产品的关税壁垒,以缓解美国国内消费者成本压力,同时换取中方在美资企业数据合规监管上的灵活性;技术层面,双方可能就人工智能研发的伦理与安全红线达成原则性声明,避免技术沦为地缘政治对抗的工具;金融领域,美联储持续缩表导致美债流动性紧张,中方或选择性增持短期国债,而美国则可能暂缓对中国绿色债券发行机构的潜在制裁威胁,以此稳定金融市场情绪,促进资金跨境流动。这些局部合作虽难以从根本上改变中美战略竞争态势,但能为跨国企业营造相对稳定的经营环境。

然而,中美之间根深蒂固的结构性矛盾绝非一次会谈就能彻底解决。特朗普第二任期强化了对关键矿产、量子计算等领域的对华投资禁令,试图在关键技术与资源领域遏制中国发展;中国则加快自主技术生态建设,降低外部依赖。美国国会两党推进的《中国竞争法案2.0》意图对中国输美商品加征“气候关税”,中国新修订的《反制裁法实施细则》则进一步充实反制手段。在数字主权界定、产业补贴透明度、新兴技术军事化应用等深层次规则领域,双方仍缺乏有效的对话机制与合作框架。

日内瓦会谈是中美在“竞合”新常态下管控经贸危机的一次务实尝试。相较于拜登时代在气候合作上的单点突破,特朗普政府更倾向以短期利益交换缓解国内商界压力,但其“交易主义”风格可能导致共识落实过程充满变数。对于全球经济而言,此次对话虽能延缓“新铁幕”彻底落下,但产业政策对立、技术标准割裂、金融结算系统平行化趋势正重塑世界经济秩序。未来半年,美国对华关税复审结果、中国在亚太经合组织峰会上的政策走向以及全球人工智能安全峰会上双方的互动将成为检验此次“破冰”成效的关键指标。这场试探性握手或许只是漫长而艰难的合作之旅的起点。